2024.4.5

第4回ABA認定工場塗装管理技術者講習試験が実施されます

昨年の第3回試験までに延べ11社、計27人の合格者を輩出し、この業界でリーダーシップを発揮できる人材を育ててきた工場塗装管理技術者認定制度。今年も第4回の講習試験を下記日程にて行うことになりました。

過去の受験者傾向から今年は関東と中部の2箇所での開催となります。また、来年度は一旦休止し、再来年度には新しいカリキュラム(最新の粉体指針を反映)したものに切り替える予定であります。従って、是非とも本年に現行最後の試験を受験いただけるよう、よろしくお願い申し上げます。

記

- 日 時

- : 6月21日金曜(講習)22日土曜(試験)の2日間

- 会 場

- :21日-Zoomによるweb講習 22日-関東・中部の2会場にて実施

- (注)今回は大阪会場では実施いたしません。

- 申込期間

- :4月15日-5月7日

詳細は講習試験ページをご参照ください。

2024.3.31

10周年記念懇親会および総会が終了しました

当工業会が創立したのが2014年の2月。AGC㈱で開催された創立総会から今年で早いもので10年が経ちました。そこでABAでは会員各社への感謝も含め、2月26日の仕上学会粉体講習会後に、東京都文京区湯島にあるホテル東京ガーデンパレス天空の間において10周年記念懇親会を開催しました。司会は一昨年理事になりました当会理事である小林焼付塗装の小林社長が務められました。

冒頭当工業会会長の宮越氏のあいさつでは、ABAのこの10年での実績を強調。ABAの目的である① 建築用アルミニウム合金材料に対する塗装品質の確保と向上、② 地球環境の保全と人間の健康安全に配慮した塗装仕様の普及展開、③ 日本建築仕上学会編「溶剤系塗装標準仕様書」「粉体塗装仕様標準指針」の活用促進、を全国各地での勉強会や工場見学、海外視察、各種展示会を実施することで果たしてきた、と力説しました。また、塗装管理技術者の資格認定制度の創設により、工場塗装への信頼と未来に繋げていきたいと考えている、と述べられました。

懇親会司会の小林理事

宮越会長挨拶

また、来賓の近藤先生が(注:近藤先生は我々のことを「同志」「仲間」と思ってくださっており、「来賓」と呼ばれることがこそばゆい、と仰ってましたが、ここでは「来賓」と呼ばせて頂きます)10年前の創立前に会員勧誘を手伝った時のエピソードを披露、またこの10年で会員が順調に増えたことを喜んでおられました。何より、先生自身が中心となって編纂した溶剤系仕様書や粉体指針が、会員各社によって実践されていくことを、研究者として何よりの喜びである、と仰って頂いたことは光栄です。

(来賓)近藤先生挨拶

乾杯の音頭 大塚常務理事

談笑の様子①

その後、和やかな雰囲気で歓談が進みました。途中、この10年の工業会への貢献を讃えるため、感謝状が㈱マルシン後藤専務(欠席)と元郷塗装工業㈱西澤社長に送られました。後藤氏はABAの創設にあたり会員企業の募集に奔走したこと、西澤氏は創設以来8年に亘り会計監事として会を支えたことが評価されました。ここにお二人への感謝と益々のご活躍をご祈念いたします。

感謝状贈呈 西澤元監事

一昨年度(2022年)入会 松下建材塗装谷川社長

談笑の様子②

中締め挨拶 前島理事

その後10周年を振り返るムービーが流れ、懇親会は和やかに終わりを告げました。

記念ムービーお披露目

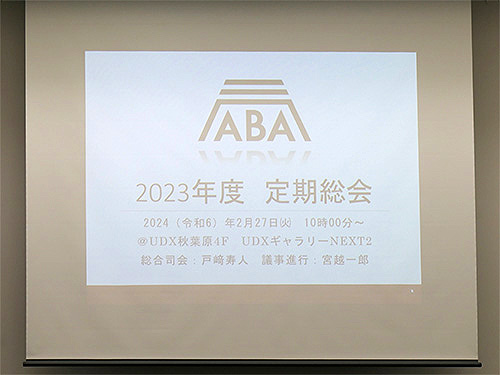

変則開催となった今回、懇親会の翌日の午前に、ABAの10周年の節目となる総会が開催されました。ここでは4年前に理事に就任した戸崎産業㈱の戸﨑社長が司会を務められました。

開会の辞 山川理事

総会司会 戸﨑理事

総会(議長:宮越会長)の議題は以下の通りです。注:()は報告者

- 第1号議案

- :昨年の活動報告(近藤旭)

- 第2号議案

- :昨年度会計・監査報告(大塚、後藤)

- 第3号議案

- :今年度予算・活動案(近藤旭)

議事はすべて滞りなく進み、賛成を得られ可決しました。

議事説明 近藤専務理事

会計発表 大塚常務理事

その後、記念講演として、ものつくり大学近藤照夫先生を講師にお迎えし、『建築外装用有機系塗膜の促進耐候性評価に関する研究成果概要』と題した講演を実施しました。

記念特別講演 近藤照夫先生

両学会講演資料にもあるように、今回の委員会が出した結論としては、現段階で本委員会が試験をした各種塗料・促進耐候性試験の検討範囲では、屋外暴露試験との相関性が十分に得られず、建築外装用塗料の硬化塗膜が有する耐候性を短時間で評価する方法を安直に提案することは困難であり、酸化チタン以外の顔料成分などの配合の要素を加味しながら、研究を継続する必要があるとしていました。これからの各企業での研究に期待したいところです。

この講演のベースとなったものは、コロナ禍にあった2020年10月から2023年9月まで日本建築仕上学会員を中心とした「有機系塗膜の耐候性評価標準化委員会」で各種試験を実施し、議論・検討され、2023年の日本建築学会、日本建築仕上学会両会において講演発表された内容であります。また、この委員会自体、ABAから学会へ委託研究をした結果設置された委員会であり、ABAのこの10年間の成果の一部でもあります。

総会会場の様子

閉会の辞 倉智理事

以上で10周年記念行事は無事終了しました。この場をお借りしまして、10年間の会員各社および関係者の方々のご協力に感謝し、そしてこれからの皆様のご健勝・ご活躍をご祈念いたします。

2024.3.31

仕上学会主催 粉体塗装仕様標準指針講習会が終了しました

前報でご連絡した、日本建築仕上学会主催の粉体塗装仕様標準指針・同解説第2版の講習会が2月の26日に東京都千代田区猿楽町にある明治大学及びオンライン同時配信で行われました。

昨年の溶剤系標準仕様書と同様に、指針の編纂メンバーである環境配慮型塗装仕様普及展開委員会所属委員が中心に講習会を運営、または講師を担当しました。司会進行は大林組の奥田章子氏。開会の辞及び改定の背景と概要は当委員会委員長であるものつくり大学近藤先生が務められ、その後各講師が指針の各章を説明しました。

司会 大林組奥田氏

開会・閉会の辞、改定背景と特記 近藤照夫先生

講習会は会場には70名ほどの業界の方が来られ、熱心に耳を傾けておりました。委員会初の試みとなったオンライン配信も20人と若干物足りなさは感じましたが、実務などの関係もあって中々遠方から来られない塗装コーターを中心に参加頂いたことは、委員会としても次につながるものだったのではないかと思います。

1章と3章(一部) LIXIL鈴木氏

2章 宮越工芸加納氏

3章(一部) 日本パーカ豊島氏

4章 トウペ 近藤豊三氏

また開催にあたり、当工業会は当然のことながら、日頃より関係の深い(一社)軽金属製品協会、日本工業塗装協同組合連合会、日本パウダーコーティング協同組合など各団体に協賛のご協力を賜りまして誠にありがとうございました。各団体からも参加頂いた方もおり、今後ともご協力を頂ければ恐縮です。

そして何より、当講習会の会場予約段階から当日の説明迄、明治大学理工学部の小山明男先生には多大なるご協力を頂き、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

2024.2.1

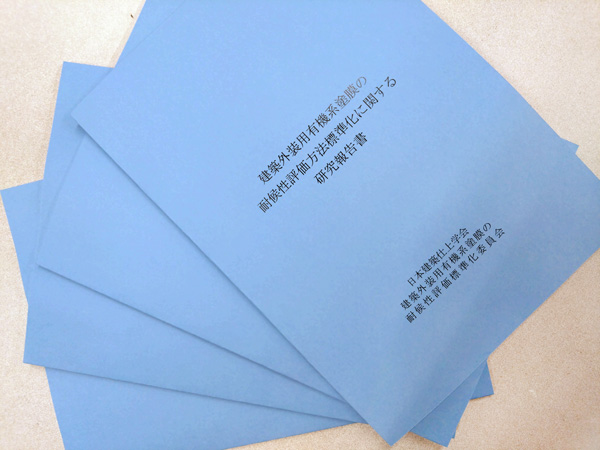

学会委託研究の報告書がABAに渡されました

2020年10月、コロナ感染拡大の最中に、日本建築仕上学会にABAを窓口として委託して始まった『建築外装用有機系塗膜の耐候性評価方法標準化に関する委員会』が設置されて3年超。ついに委員会の最終成果物としての研究報告書がABAの元に手渡されました。

ほぼフルリモートで審議が行われた当委員会ではありますが、今までに公的な実験で使用したことの無い暴露場や新たな促進耐候性試験機による実験など、新しい知見を得られたことは非常に有意義だったと思います。また、そこから導きされた結論は、塗料などを扱う実務者にとって必ずしも都合の良い結果にはなりませんでしたが、この経験が新たな技術革新に結びつけば幸いです。

2024.2.1

ABAカタログが出来ました

ABA10周年を迎えた本年を前に、実は2023年12月の展示会向けにABAのカタログを作成しておりました。会の意義・活動内容・会員紹介・SDGs・資格認定制度等を紹介したABAカタログ。HPへの電子掲載も開始しました(PDFはこちら)。

会員の皆様には2月の総会にて配布いたします。是非とも有効に活用ください。

2024.1.31

粉体塗装仕様標準指針発刊記念講習会まだまだ受付中

昨年の11月更新時にご連絡しておりましたが(昨年の記事はこちら)、日本建築仕上学会の学術委員会である環境配慮形塗装普及展開委員会が編纂した『建築用アルミニウム合金材料 粉体塗装仕様標準指針・同解説』の第2版がいよいよ2月に発刊されます。

この発刊を記念した講習会は2月26日のPMに、東京お茶の水にある明治大学駿河台キャンパスリバティタワーにて開催されます。一部のABAの加入企業の関係者も、その著者の一人として、講師をはじめとする様々な役割を担っており、当日のみならず着々と準備を進めております。

会員企業も、またお客様やゼネコン設計などの関係者様も、是非とも当講習会にお越しください。締切期限はまもなくです。

講習会詳細につきましてはこちらをクリック頂き、最後の申込フォームをメール頂くか、もしくは申込はGoogle Formsでも受け付けております。奮ってのご参加をお待ちしております。

2024.1.31

能登半島における大地震の被害者の方々へお悔やみ申し上げます

新しい年を洋々と迎えるはずの1月1日の夕方、石川県能登半島を襲ったマグニチュード7.6の大地震は、半島をはじめとする周辺各地に大きなダメージを残し、多くの尊い命を犠牲にし、長い避難生活を余儀なくされる人々を生みました。地震への日頃の備えの重要さを実感する1年の始まりでした。

尚、当会員企業各社において、震源地近くの宮越工芸をはじめ、この地震における大きな被害はなかった、との報告を受けております。

被災され、亡くなった方々に心からの追悼の意を表し、そして会員各社一同、この地域の今後の復興に少しでも役立てるよう、微力ながらも尽力して行きたいと思っております。